Les Archives Nationales de France (C.A.R.A.N.) :

– Les Archives Nationales. État des inventaires, tome 2 – 1789-1940, publié sous la direction de Jean Favier, 298 p., Paris, A.N., 1991.

– Les Archives Nationales. État général des fonds, tome 2 – 1789-1940, publié sous la direction de Jean Favier, 656 p., Paris, A.N., 1978.

Série F. Versements des ministères et des administrations qui en dépendent.

F1a Ministère de l’Intérieur. Administration générale. Objets généraux.

F1a 1-5 : Organisation du ministère de l’Intérieur, 1790-1836.

F1a 26 : Circulaires et instruction ministérielles, 1808-1810.

F1a 27 : Circulaires et instruction ministérielles, 1811.

F1a 28 : Circulaires et instruction ministérielles, 1812.

F1a 29 : Circulaires et instruction ministérielles, 1813.

Collection de circulaires classées par ordre de matières :

F1a 511 : Affaires militaires, an II-1855.

F1a 512 : Politique et administration générale, 1792-1852.

F1a 58 : Elections, 1793-1855.

F1a 64 : Police, 1792-1854.

F1c : Esprit public, élections, conseils généraux, conseils d’arrondissement.

F1c I 12 : Extraits et résumés de comptes administratifs. Analyse de rapports, an VI-1813.

F1c I 14-23 : Exposés de la situation de l’Empire fait au Corps législatif. An XII-1815.

F1c I 25 : Rapports et correspondances relatifs à diverses manifestations de l’esprit public, 1790-1820.

F1c I 44-52 : Plans, projets, mémoires et pétitions adressés au gouvernement par des particuliers et relatif à diverses questions de politique et d’administration, 1790-1838.

F1c III, Nom du département : Correspondances et comptes rendus administratifs

F7 : Ministère de la Police générale.

F7* 2259-2260 : Culte : police, abus, fanatisme, 1806-1813.

F7 30081 : Relations du ministère de la police avec les autres ministres et les préfets. An IV-1854.

F7 30084 : Réponses des préfets à des circulaires du ministère de la Police, an XIII-1813.

F7 3053 : Rapports de police sur des personnages importants, an XII-1813.

F7 3054 : Rapports et avis.

F7 3777 : Bulletins de police d’octobre 1812 à décembre 1812.

F7 3778 : Bulletins de police de janvier à mars 1813.

F7 12279 : Directeurs, commissaires généraux, lieutenants et commissaires spéciaux de police : pièces générales, organisation, nominations, 1810-1828.

F7 12309 : Comptabilité du ministère de la Police générale. Empire-1870.

F19 : Cultes.

F19* 144 : Copies de lettres adressées à des ecclésiastiques concernant, notamment la police des cultes, 1812-1816.

F19* 154 : Résumés et extraits de lettres adressées à des ministres, des préfets, des ecclésiastiques, concernant, notamment, la police des cultes et l’administration diocésaine, 1812-1814.

F19 5598 : Dissidents et anticoncordataires, an X-1815.

AF IV : Secrétairerie d’État impériale, rapports et pièces ministériels.

AF IV 1043 : Rapports du ministre de la Police, an VIII-1814.

AF IV 1048 : Rapports du ministre des Cultes, 1811-1814.

AF IV 1066-1068 : Rapports du ministre de l’Intérieur. Administration générale, an XIV-1814.

AF IV 1324 : Rapports du ministre de la Guerre et pièces diverses concernant la Guerre, 1812-1814.

AF IV 1374-1375 : Rapports, pièces, tableaux relatifs à la conscription, aux déserteurs et aux réfractaires, émanant notamment du directeur général de la conscription, an XIII-1813.

Sous-série AF IV : Secrétairerie d’État impériale, bulletins destinés à l’Empereur.

AF IV 1519 : 1er janvier – 31 janvier 1812.

AF IV 1520 : 1er février – 31 mars 1812.

AF IV 1521 : 1er avril – 15 mai 1812.

AF IV 1522 : 16 mai – 15 juin 1812.

AF IV 1523 : 16 juin – 28 novembre 1812 (La lacune du 5 juillet au 31 octobre provient du « brûlement » des papiers du Cabinet ordonné par Napoléon pendant la campagne de Russie).

AF IV 1524 : 1er décembre – 31 décembre 1812.

AF IV 1525 : 1er janvier – 15 février 1813.

AF IV 1526 : 16 février – 31 mars 1813.

AF IV 1527 : 1er – 30 avril 1813.

AF IV 1528 : 1er – 30 mai 1813.

AF IV 1529 : 1er – 30 juin 1813.

Le Centre des archives contemporaines (Fontainebleau) :

Postes aux lettres – Administration, affaires diverses, personnel, 1790-1865.

CAC 860703 (anciennement F90 83) : Postes – Objets Généraux, Correspondances interceptées, 1790-1835.

Les Archives du Service historique de l’Armée de terre française (Vincennes) :

C2 : Grande Armée, Campagnes militaires, 1803-1814.

C2 524 : Grande Armée. Administration 1812.

C10 : Correspondance générale.

C10 105-130 : Correspondances provenant des divisions militaires, septembre 1812 à février 1814.

C12 1-5 : Itinéraires et emplacements des Quartiers généraux et des troupes, 1805-1815.

X p/20-27 : Grande Armée, Généralités et organisation, 1805-1814.

Les documents à caractère officiel, règlements, recueils de lois et de circulaires :

– Archives parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débats des chambres françaises imprimé par ordre du corps législatif sous la direction de J. Madival et E. Laurent, 2e série (1800 à 1860), édition Paul Dupont, Paris, 1865-1897.

– Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État, de 1788 à 1936 inclusivement par ordre chronologique, continué depuis 1836 en formant un volume par année, par J.-B. Duvergier publié à partir des éditions officielles du Louvre, de l’Imprimerie nationale et du Bulletin des lois, Paris, 1788-1900.

– Mémorial de la gendarmerie, Collection complète des lois, ordonnances, décrets, règlements, circulaires, notes ministérielles, arrêtés du conseil d’État et arrêts de la cour de Cassation, etc. relatifs au service de la gendarmerie depuis 1791, par P. C. M. Cochet de Savigny, tome I à IV, Paris, 1851-1870.

– Recueil des circulaires et instructions émanées du Ministère de l’Intérieur de 1790 à 1830 inclusivement, édition Paul Dupont, Paris, 3 volumes, 1850-1852.

– Recueil officiel des instructions et circulaires du ministre de la Justice, publiés par les ordres du garde des Sceaux, 1790-1875, 3 volumes, 1879-1883.

Les mémoires et sources portant sur la vie des français durant l’année 1812 :

– AUBRY J., Souvenirs du 12e chasseurs, 1799-1815, Paris, édition Quantin, 1889, 320 pages.

– AUVRAY P., Souvenirs militaires de Pierre Auvray, sous-lieutenant au 23e régiment de dragons, 1807-1815, dans Le carnet de la Sabretache, 1919.

– BADE G., La campagne de 1812. Mémoires du Margrave de Bade, présentés par A. Chuquet, Paris, édition Fontemoing, 1912, 268 pages.

– BANGOFSKY G., Les étapes de G. Bangofsky, officier lorrain. Fragments de son journal de campagne (1797-1815), Paris, édition Berger-Levrault, 1905, 118 pages.

– BELLOD C.-A., La plume et le rabot, Journal écrit de 1773 à 1828 par Claude-Antoine Bellod, menuisier et maître d’école à Grand-Abergement (Ain), édition critique intégrale par A. Abbiateci, avec la collaboration d’A. Laffay et P. Cattin, « Les Amis des Archives de l’Ain », Bourg-en-Bresse, 1996.

– BENNIGSEN A., Mémoires, avec introduction, annexes et notes par G. Cazalas, 3 volumes, Paris, édition Lavauzelle, 1907-1908.

– BERTHEZENE P., Souvenirs militaires de la République et de l’Empire, 2 volumes, Paris, édition Dumaine, 1855.

– BERTRAND V., Mémoires du capitaine Vincent Bertrand, recueillis et publiés par le colonel Chaland de la Guillanche, Angers, édition Siraudeau, Angers, 1909, 317 pages.

– BEULAY H., Mémoires d’un grenadier de la Grande Armée (18 avril 1808 – 18 octobre 1815), préface du commandant Driant, Paris, édition Champion, 1907, 258 pages.

– BIOT H., Souvenirs anecdotiques et militaires du colonel Biot, avec une introduction et des notes par le comte Fleury, édition Vivien, Paris, 554 pages, 1901.

– BONNET G., Journal du capitaine Bonnet du 18e de ligne, dans Le carnet de la Sabretache, 1912.

– BONNEVAL A., Mémoires anecdotiques du général marquis de Bonneval, Paris, édition Plon, 1900, in-16, 313 pages.

– BOULART J.-F., Mémoires militaires du général baron Boulart sur les guerres de la Révolution et de l’Empire, Paris, édition Librairie illustrée, 1892, 368 pages.

– BOURGEOIS R., Tableau de la campagne de Moscou en 1812, par Bourgeois témoin oculaire, Paris, édition Dentu, 1814, 2 parties en un volume in-8o.

– BOURGOING P., Souvenirs d’histoire contemporaine, épisodes militaires et politiques, Paris, édition Dentu, 1864, in-8o, 599 pages.

– BRANDT H., Souvenirs d’un officier polonais, scènes de la vie militaire en Espagne et en Russie (1808-1812), Paris, édition Charpentier, 1817, 352 pages.

– BREAULT J., 1812. Lettre d’un capitaine de cuirassiers sur la campagne de Russie publiée par Leher, Paris, 1885, in-16, 62 pages.

– BRO L., Mémoires du général Bro (1796-1844), recueillis, complétés et publiés par son petit-fils le baron Henry Bro de Comères, Paris, édition Plon, 1914, 307 pages.

– CABET É., Histoire populaire de la Révolution française de 1789 à 1830, Paris, 4 volumes, 1840.

– CALOSSO J., Mémoires d’un vieux soldat, Turin, édition Gianini, 1857, 300 pages.

– CAULAINCOURT A., Mémoires du général de Caulaincourt, duc de Vicence, grand écuyer de l’Empereur, Introduction et notes de Jean Hanoteau, Paris, édition Plon, 1933, 3 volumes.

– CHEVALIER J.-M., Souvenirs des guerres napoléoniennes, publiés d’après le manuscrit original par Jean Mistler et Hélène Michaud, Paris, édition Hachette, 1970, 436 pages.

– CHLAPOWSKI D., Mémoires sur les guerres de Napoléon, 1806-1813, publiés par ses fils, traduits par Jan Celminski et Malibran, Paris, édition Plon, 1908, 359 pages.

– CLEMENSO H., Souvenirs d’un officier valaisan au service de la France, dans Annales Valaisannes, 1957.

– COIGNET J.-R., Les cahiers du capitaine Coignet, édition conforme au manuscrit original, établissement du texte et préface de Jean Mistler, Paris, édition Hachette, 1968, in-8o, XIX, 358 pages.

– COMBE M., Mémoires du colonel Combe sur les campagnes de Russie, de Saxe et de France, Paris, édition Blot, 1853, in-18, 320 pages.

– CONSTANTIN P., Itinéraires du chevalier de Constantin. Préface, notes et notice biographique par F. Funk-Brentano, J. Durieux et Y. de Constantin, publications de la Sabretache, Paris, 1925, 132 pages.

– CURELY J.-N., Le général Curely, itinéraire d’un cavalier léger de la Grande Armée, publié d’après un manuscrit authentique par le général Thoumas, Paris, édition Berger-Levrault, 1887, in-16, 436 pages.

– DAMAS R., Mémoires du comte Roger de Damas, publiés et annotés par J. Rambaud, introduction par Léonce Pingaud, Paris, édition Plon, 1912, 1914, 2 volumes, in-8o, index.

– DECHY E., Souvenirs d’un garde du corps du roi de la compagnie de Noailles, suivis de Souvenirs d’Allemagne et de Russie, Paris, édition Dentu, 1869, in-8o, 239 pages.

– DOMERGUE A., La Russie pendant les guerres de l’Empire, 1805-1815, Souvenirs historiques d’Armand Domergue, recueillis et publiés par Melchior Tiran, 2 volumes, Paris, édition Arthur Bertrand, 1835.

– DRUJON DE BEAULIEU, Souvenirs d’un militaire pendant quelques années du règne de Napoléon Bonaparte, Belley, 1831, in-8o, 90 pages.

– DUMAS M., Souvenirs du lieutenant général comte Mathieu Dumas, de 1770 à 1836, publiés par son fils, Paris, édition Gosselin, 1839, 3 tomes, in-8o, pages 405-488.

– DUMONCEAU F., Mémoires du général comte François Dumonceau, publiés d’après le manuscrit original par Jean Puraye, Bruxelles, édition Brepols, 1958-1963, 3 volumes, in-8o.

– DUTHEILLET DE LA MOTHE A., Mémoires du lieutenant-colonel Aubin Dutheillet de la Mothe, Bruxelles, édition Lamertin, 1899, in-8o, 292 pages.

– DUVERGER P.-T., Mes aventures dans la campagne de Russie, Paris, édition Crapelet, in-8o, 27 pages.

– FABER DU FAUR G., La Campagne de Russie, d’après le journal illustré d’un témoin oculaire, texte explicatif, par F. de Kausler, introduction par A. Dayot, Paris, édition Flammarion, 1895, gr. in-8o, XLVI, 319 pages.

– FANTIN DES ODOARDS L.-F., Journal du général Fantin des Odoards, étapes d’un officier de la Grande Armée, 1800-1830, Paris, édition Plon, 1895, in-8o, 515 pages.

– FAURE R., Souvenirs du Nord ou la guerre, la Russie et les Russes ou l’esclavage, Paris, édition Pelicier, 1821, in-8o, 326 pages.

– GIROD DE L’AIN J.-M.-F., Dix ans de souvenirs militaires de 1805 à 1815, Paris, édition Dumaine, 1873, in-8o, 412 pages.

– GODARD R., Mémoires du général baron Roch Godard, publiés par J.-B. Antoine, Paris, édition Flammarion, 1895, in-8o, 371 pages.

– GOUVION SAINT-CYR L., Mémoires pour servir à l’histoire militaire sous le Directoire, le Consulat et l’Empire, Paris, édition Anselin, 1831, 4 volumes.

– GRIOIS L., Mémoires du général Griois, publiés par son petit-neveu, avec une introduction et des notes d’A. Chuquet, Paris, édition Plon, 1909, 2 volumes. GUITARD J.-E.-F., Souvenirs militaires du Premier Empire, mémoires du grenadier de la garde Joseph-Esprit-Florentin Guitard, publiés pour la première fois par E.-H. Guitard, Paris, édition Guitard, 1934, 60 pages.

– JACQUEMONT P., Carnet de route d’un officier d’artillerie, dans Souvenirs et Mémoires, 1899, pages 97-121.

– JOLLY, Souvenirs et récits du colonel Jolly sur la campagne de Moscou, dans la Revue hebdomadaire, 1909, tome IV, pages 385-397 ; tome V, pages 14-34.

– LABAUME E., Relation circonstanciée de la campagne de Russie, Paris, édition Pankoucke, 1814, 404 pages.

– LASSUS-MARCILLY F.-N., Notes sur ma campagne de Russie, dans le Carnet de la Sabretache, 1914, pages 83-96.

– LEROY C.-F.-M., Souvenirs de Leroy, major d’infanterie, vétéran des armées de la République et de l’Empire, Dijon, 1908, 322 pages.

– LEVAVASSEUR O., Souvenirs militaires d’Octave Levasseur, officier d’artillerie, aide de camp du maréchal Ney, publiés par le commandant Beslay, Paris, édition Plon, 1914, 339 pages.

– DE LIGNIERES M.-H., Souvenirs de la Grande Armée, Paris, édition Pierre-Roger, 1933, 238 pages.

– MACDONALD J., Souvenirs du maréchal Macdonald duc de Tarente, introduction par C. Rousset, Paris, édition Plon, 1892, 424 pages.

– MAJOU L.-J.-L., Journal du commandant Majou, dans La revue des Études historiques, 1899, pages 178-202.

– MARBOT J.-B., Mémoires du général baron de Marbot, Paris, édition Plon, 1891, 3 volumes.

– MERME J.-M., Histoire militaire, Moutiers, 1852, 180 pages.

– MONTESQUIOU R.-E.-P.-J., Souvenirs militaires de 1804 à 1814, Paris, édition Dumaine, 1863, 503 pages.

– NEY M., Mémoires du maréchal Ney, duc d’Elchingen, prince de la Moskowa, publiés par sa famille, Paris, édition Fournier, 1833, 2 volumes.

– NOEL J.-N.-A., Souvenirs militaires d’un officier du Premier Empire, Paris, édition Berger-Levrault, 1895, 300 pages.

– PAIXHANS H.-J., Retraite de Moscou, notes écrites au Quartier-Général de l’Empereur, Metz, édition Maline imprimerie, 1868, 61 pages.

– PASTORET A.-D., De Witebsk à la Bérésina, dans La revue de Paris, avril 1902, pages 465-498.

– PELET J.-J.-G., Carnet du général Pelet sur la campagne de Russie de 1812. Le combat de Krasnoé et la retraite de Ney sur le Dniepr, dans le Carnet de la Sabretache, 1906.

– PILS F., Journal de marche du grenadier Pils, recueilli et annoté par Raoul de Cisternes, illustrations d’après les dessins originaux de Pils, Paris, édition Ollendorff, 1895, 356 pages.

– PION DES LOCHES A.-A., Mes campagnes (1792-1815), notes et correspondances du colonel d’artillerie Pion des Loches, mises en ordre et publiées par Maurice Chipon et Léonce Pingaud, Paris, édition Firmin-Didot, 1889, 520 pages.

– PONTIER R., Souvenirs du chirurgien Pontier sur la retraite de Russie, publiés par Jean-Paul Lartigue, Brive, édition Pontier, 1967, 19 pages.

– PRETET C.-J., Relation de la campagne de Russie par un témoin oculaire, dans la Revue bourguignonne, 1893, pages 419-451.

– RANDON J.-L.-A., Mémoires du maréchal Randon, Paris, édition Lahure, 1875-1877, 2 volumes.

– RATTIER J.-H., Notes d’un sergent-major, dans La revue rétrospective, 1894.

– REGUINOT, Le sergent isolé. Histoire d’un soldat pendant la campagne de Russie en 1812, Paris, État-major de la 6e légion, 1831, 102 pages.

– DE RICARD J.-B.-L.-A., Carnet d’un officier du premier Empire, dans La nouvelle Revue, 1900, pages 59-79.

– RIGAU D., Mémoires de Jean-Louis Rieu, dans Soldats suisses au service étranger, Genève, 1910, pages 97-236.

– SEGUR P., Histoire et mémoires, Paris, Firmin-Didot, 1873, 7 volumes, in-8o . Un aide de camp de Napoléon (1800-1815). Mémoires, édition nouvelle publiée par les soins de son petit-fils le comte Louis de Ségur, Paris, édition Firmin-Didot, 1894-1895, 3 volumes.

– SOLTYCK R., Napoléon en 1812. Mémoires historiques et militaires sur la campagne de Russie par le comte Roman Soltyck, Paris, édition Bertrand, 1836, 464 pages.

– SURUGUE A., Lettre sur l’incendie de Moscou en 1812, Paris, édition Didot, 1821, 44 pages.

– DE TASCHER M., Notes de campagne (1806-1813), Châteauroux, 1938, 344 pages.

– THIRION A., Souvenirs militaires, Paris, édition Berger-Levrault, 1892, 359 pages.

– TREFCON J., Carnet de campagne du colonel Trefcon (1793-1815), publié par André Lévi, Paris, édition Dubois, 1914, 270 pages.

– TURNO B., Les mémoires du général Turno, par A. Skalkowski, dans la Revue des Études napoléoniennes, tome II, 1931.

– ULXKULL B., Amours parisiennes et campagnes en Russie (1812-1819), édition Fayard, Paris, 1968, 256 pages.

– DE VAUDONCOURT F.-G., Mémoires pour servir à la guerre entre la France et la Russie en 1812, par un officier de l’état-major de l’armée française, 2 volumes, Londres, 1815.

– VIONNET L.-J., Campagnes de Russie et de Saxe, in-16, édition Dubois, Paris, 1899, 194 pages.

Les mémoires et les correspondances de responsables politiques et d’administrateurs impliqués par leurs fonctions dans la surveillance de l’opinion :

– MONTALIVET, Fragments et souvenirs, tome I : 1810-1832, CXXV, édition Calmann Lévy, Paris, 1899.

– PASQUIER E.-D., Histoire de mon temps. Mémoires du chancelier Pasquier, publiés par M. le duc d’Audiffret-Pasquier, 6 volumes, Paris, 1893-1894, première édition ultérieure en 1964.

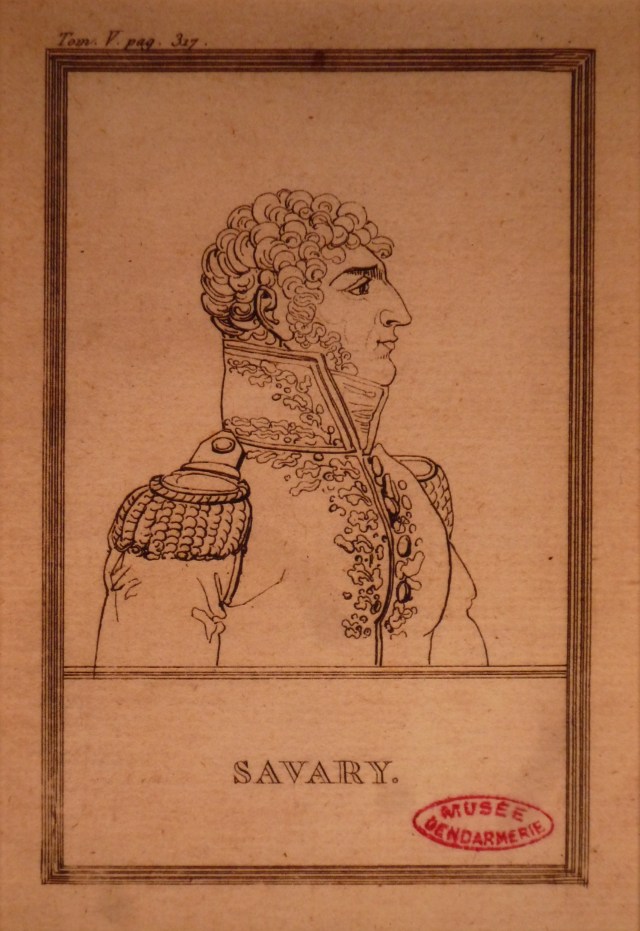

– SAVARY A.J.M.R., Mémoires du duc de Rovigo, pour servir à l’histoire de l’Empereur Napoléon, Paris, édition A. Bossage, 8 volumes, 1828.

La méthodologie et les instruments de travail :

– ARBELLOT G., Atlas de la Révolution française, tome I, Routes et communications, Paris, E.H.E.S.S., 1987.

– BRAUD Ph., L’émotion en politique. Problème d’analyse, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1996.

– PETITEAU N. (prés.), Voies nouvelles pour l’histoire du Premier Empire. Territoires. Pouvoirs. Identités, Colloque d’Avignon, 9-10 mai 2000, Paris, 2003.

– TULARD J., Bibliographie critique des Mémoires sur le Consulat et l’Empire, Paris, C.N.R.S., édition Droz, 1971.

Les dictionnaires de langue et les dictionnaires biographiques :

– Dictionnaire de l’Académie française, édition de 1798.

– FAURE H., Galerie administrative ou biographie des préfets depuis l’organisation des préfectures jusqu’à nos ce jour, Aurillac, édition P. Picut, 1839, 2 tomes en un volume.

– COUGNY G., BOURLOTON E. et ROBERT A., Dictionnaire des parlementaires français, comprenant tous les membres des assemblées françaises et tous les ministres français, depuis le 1er mai 1789 jusqu’au 1er mai 1889, 5 volumes, Paris, édition Bourloton, 1891.

– TULARD J. (sous la direction), Dictionnaire Napoléon, Paris, 1987, réédition en 1999.

– YVERT B. (sous la direction), Dictionnaire des ministres (1789-1989), Paris, édition Perrin, 1990.

L’histoire institutionnelle et politique, les ouvrages généraux :

– BERGERON L., L’épisode napoléonien. Aspects intérieurs, Nouvelle histoire de la France contemporaine, tome IV, Paris, 1972.

– BERTAUD J.-P., La France de Napoléon, 1799-1815, Paris, 1987.

– BOUDON J.-O., Histoire du Consulat et de l’Empire (1799-1815), Paris, collection Tempus, éditions Perrin, 2000, réédition en 2003.

– DUFRAISSE R. et KERAUTRET M., La France napoléonienne. Aspects extérieurs, 1799-1815, Paris, 1999.

– GODECHOT J., Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, Paris, 1951, réédition en 1985.

– SENIE J., « Le Consulat et l’Empire (1799-1815) », dans Histoire du Ministère de l’Intérieur de 1790 à nos jours, Paris, 1993, pages 31-57.

– SOBOUL A., La Civilisation de la Révolution française, tome III, La France napoléonienne, Paris, 1983.

– SOREL A., L’Europe et la Révolution française, tome VII, Le Blocus continental et le Grand Empire (1806-1812), Paris, édition Plon, 1904, pages 561-563.

– TULARD J., La province au temps de Napoléon, Paris, 2003.

– TULARD J., La vie quotidienne des Français sous Napoléon, Paris, 1978.

– WOLOCH L., The new Regime : transformations of the French civic order, 1789-1820, New-York, 1994.

Napoléon et l’installation du bonapartisme :

– BOUET DU PORTAL M.-C., « A propos de la Saint-Napoléon. La solennité du 15 août sous le premier et le second Empire », Revue de l’Institut Napoléon, n°158-159, 1992, pages 145-167.

– CABANIS A., « Contribution à l’étude des idées politiques de Napoléon Ier », Res Publica, Revue de l’institut belge des sciences politique, 1975, pages 212-244.

– CABANIS A., « Napoléon, le peuple et les élites », dans Mélanges offerts à Pierre Montané de la Roque, tome II, Toulouse, 1986, pages 565-574.

– BLUCHE F., Le Bonapartisme. Aux origines de la droite autoritaire (1800-1850), Paris, Nouvelles Éditions latines, 1980.

– DELAHAYE H., « La légende de Saint Napoléon », dans Mélanges offerts à Henri Pirenne, Bruxelles, 1926, pages 81-88.

– TULARD J., Napoléon ou le mythe du sauveur, Paris, 1987.

Aspects budgétaires et histoire Économique de l’Empire :

– BRAUDEL F. et LABROUSSE E., Histoire économique et sociale de la France, tome III, 1er volume.

– BRUGIERE M., Gestionnaires et profiteurs de la Révolution, Paris, 1986.

– BRUN J.-F., L’économie militaire impériale à l’épreuve de la VIe coalition, thèse de doctorat, Clermont-Ferrand, 1992.

– CHABERT A., Essai sur les mouvements des revenus et de l’activité économique en France de 1798 à 1820, Paris, 1949.

– CROUZET F., L’économie britannique et le Blocus continental, Paris, édition Economica, 1987.

– GABILLARD J., « Le financement des guerres napoléoniennes et la conjoncture du Premier Empire », Revue économique, 1953, pages 548-572.

– GONTARD M., La Bourse de Paris (1800-1830), Aix-en-Provence, 2000.

– JOUVENEL B. de, Napoléon et l’économie dirigée. Le Blocus continental, Bruxelles, édition de la Toison d’or, 1942.

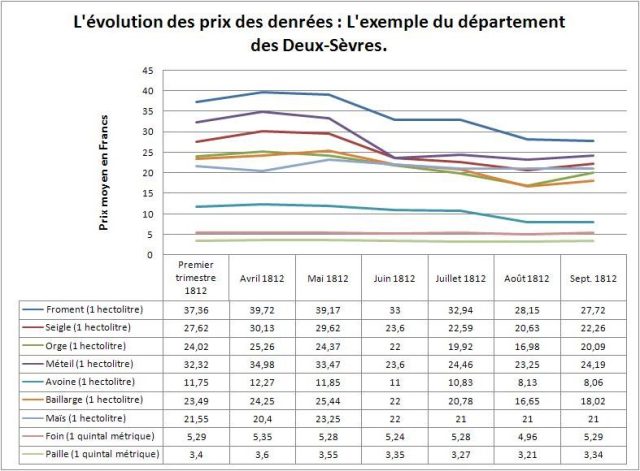

– LANTIER, « La crise alimentaire de 1812 », revue du département de la Manche, 1961, pages 130-147.

– MARION M., Histoire financière de la France depuis 1715, Paris, Rousseau, 6 volumes, 1914-1931. Tome IV : 1797-1818, La fin de la Révolution, le Consulat et l’Empire, la libération du territoire, 1928.

– VIENNET O., Napoléon et l’industrie française. La crise de 1810-1811, Paris, 1947.

– VIDALENC J., « La crise des subsistances et les troubles de 1812 dans le Calvados », Actes du 84e du Congrès des Sociétés savantes.

– WORONOFF D., L’industrie sidérurgique en France pendant la révolution et l’Empire, Paris, 1984.

Les travaux sur l’administration française :

– BURDEAU Fr., Histoire de l’administration française du XVIIIe au XXe siècle, Paris, édition Montchrestien, 1989.

– CHAGNOLLAUD D., Le premier des ordres. Les Hauts Fonctionnaires en France (XVIIIe-XXe siècle), Paris, édition Fayard, 1991.

– DAINVILLE F. de et TULARD J., Atlas administratif de l’Empire français d’après l’atlas rédigé par ordre du duc de Feltre en 1812, Hautes études médiévales et modernes, Paris, C.N.R.S., édition Minard, 1973.

– THIRY J., Rôle du Sénat de Napoléon dans l’organisation militaire de la France impériale (1800-1814), Paris, 1932.

– THUILLIER G. et TULARD J., Histoire de l’administration française, Paris, 2e édition, P.U.F., collection Que sais-je ?, 1994.

– TULARD J., Paris et son administration (1800-1830), Paris, Imprimerie municipale, 1976.

Les travaux sur l’administration territoriale et le corps préfectoral :

– AMET J., L’évolution des attributions des préfets de 1800 à nos jours, Paris, 1954.

– AULARD A., « La centralisation napoléonienne. Les préfets », dans La Révolution française, tome LXI, 1911, pages 141-164, 193-215 et 322-342.

– GODECHOT J., « L’opposition au Premier Empire dans les conseils généraux et les conseils municipaux », dans Mélanges offerts à G. Jacquemyns, Bruxelles, 1968, pages 385-391.

– WORMS J.-P., « Le préfets et ses notables », dans Sociologie du Travail, tome VIII, janvier-décembre 1966, pages 249-275.

Les histoires générales de la police, du renseignement et du maintien de l’ordre public :

– ARNOLD E. A. Jr., Fouché, Napoleon and the General Police, University Press of America, Washington, 1979.

– CARROT G., Histoire de la police française des origines à nos jours, Paris, édition Tallandier, 1992.

– DEWERPE A., Espion. Une anthropologie historique du secret d’État contemporain, Paris, édition Gallimard, 1994.

– GOTTERI N., La police secrète du Premier Empire : Bulletins quotidiens adressés par Savary à l’Empereur, tome IV et V (année 1812), tome VI (janvier-juin 1813), Paris, édition Honoré Champion, 2001-2003.

– GRASSION J. et D’HAUTERIVE E., La police secrète du Premier Empire, bulletins quotidiens adressés par Fouché à l’Empereur, 1804-1810, Paris, édition Perrin puis Clavreuil, 1908-1964.

– HAUTERIVE E., La police secrète du Premier Empire, 5 volumes, Paris, 1964.

– RIGOTARD J., La Police parisienne de Napoléon, Paris, 1990.

– TULARD J., « La police de Napoléon : un facteur oublié de la centralisation napoléonienne », dans L’administration territoriale de la France (1750-1940), Actes du colloque d’Orléans (30 septembre, 1er et 2 octobre 1993), textes réunis par Michel Pertué, édition Presses Universitaires d’Orléans, 1998, pages 345-348.

– TUDESQ A.-J., L’État et sa police en France (1789-1914), Actes du colloque de l’Institut français des sciences administratives et de la IVe section de l’École Pratique des Hautes Études, Genève, édition Droz, 1979.

Les travaux bibliographiques sur des ministres impliqués à l’observation et le décryptage de l’opinion publique :

– BEAUMONT P., L’intendant général des armées de Napoléon, le comte de Villemanzy, 1751-1830, Paris, 2000.

– BIGARD L., Le comte Réal ancien jacobin, Versailles, 1937.

– CARNOT H., Mémoires sur Carnot par son fils, Paris, 1893, première édition en 1863.

– DESGREY B., Montalivet, ministre de l’Intérieur de Napoléon, thèse de doctorat, Université de Paris IV, 1972.

– LENTZ Th., Savary, le séide de Napoléon, Paris, 2001.

– MELCHIOR-BONNET B., Un policier dans l’ombre de Napoléon : Savary, duc de Rovigo, Paris, 1962.

La conscription, l’intégration et la vie dans les armées :

– BALDET M, La vie quotidienne dans les armées de Napoléon, Paris, édition Hachette, 1964.

– BLOND Georges, La Grande Armée, Paris, édition Laffont, 1979.

– BODINIER G., « Officiers et soldats de l’armée impériale face à Napoléon », dans Napoléon, De l’histoire à la légende, Paris, 2000, pages 211-233.

– BOUDON J.-O. (sous la direction), Armée, guerre et société à l’époque napoléonienne, actes du colloque organisé par l’Institut Napoléon et la Bibliothèque Marmottan, Boulogne-Billancourt, 17-18 novembre 2000.

– BUCQUOY E.-L., Les gardes d’honneur du premier Empire, Nancy, 1908.

– CREPIN A., Levées d’hommes et esprit public en Seine-et-Marne de la Révolution à la fin de l’Empire (1791-1815), livre II, thèse de doctorat sous la direction de M. Vovelle, Université de Paris I, 1989.

– CREPIN A., La conscription en débat ou le triple apprentissage de la Nation, de la citoyenneté, de la République (1798-1889), Arras, 1998.

– DEFRASNE J., « Le recrutement, élément d’appréciation du patriotisme, de l’esprit militaire et de l’attachement aux différents régimes pendant la fin du Premier Empire et la Restauration », actes du colloque international d’histoire militaire, 18-22 IX 1974, Recrutement, mentalités, sociétés, Montpellier, 1976, pages 225-233.

– DURAND C., « Les vues de Napoléon sur le recrutement des Gardes d’Honneur », Bulletin de la Société d’Études Napoléoniennes, 1971, pages 5-11.

– FORREST A., « La formation des attitudes villageoises envers le service militaire : 1792-1814 », dans La bataille, l’armée, la gloire, 1745-1871, actes du colloque international de Clermont-Ferrand recueillis et présentés par P. Viallaneix et J. Ehrard, Clermont-Ferrand, 1985, pages 173-182.

– FORREST A., Napoleon’s men. The soldiers of Revolution and Empire, Londres-New-York, 2002.

– HOUDAILLE J., « Pertes de l’armée de terre sous le Premier Empire d’après les registres matricules », Population, 27e année, janvier-février 1972, pages 27-50.

– HOUDAILLE J., « Le problème des pertes de guerre », Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome XVII, 1970, numéro spécial consacré à la France à l’époque napoléonienne, pages 411-423.

– MEYNIER A., « Levées et pertes d’hommes sous le Consulat et l’Empire », Revue des Études napoléoniennes, 1930, pages 26-51.

– MORVAN J., Le soldat impérial (1800-1814), 2 volumes, Paris, 1904 (réédition en 1999).

– OGÈS L., « La conscription et l’esprit public dans le Finistère sous le Consulat et l’Empire », mémoire de la Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne, 1962.

– PETITEAU N., Lendemains d’Empire. Les soldats de Napoléon en France du XIXe siècle, Paris, 2003.

– PIGEARD A., L’Armée de Napoléon. Organisation et vie quotidienne, Paris, édition Tallandier, 2000.

– PIGEARD A., La conscription au temps de Napoléon, 1798-1814, Paris, édition Bernard Giovanangeli, 2003.

– POITRINEAU A., « Fonctionnarisme militaire ou catharsis guerrière ? Les facettes de la gloire au temps de la Grande Nation, d’après les actes et les écrits des soldats de l’Empire », dans La bataille, l’armée, la gloire, 1745-1871, actes du colloque international de Clermont-Ferrand, recueillis et présentés par P. Viallaneix et J. Ehrard, Clermont-Ferrand, 1985, pages 209-220.

– QUENNEVAT J.-C., Atlas de la Grande Armée, Bruxelles, édition Séquoia, 1966.

– ROUSSEAU F., « La confrontation de l’État et de la société sur la question du recrutement militaire en France de 1793 à 1815 », Histoire et Défense, n° 21, 1990, pages 71-85.

– SCHNAPPER B., Le remplacement militaire en France. Quelques aspects politiques, économiques et sociaux du recrutement au XIXe siècle, Paris, 1968.

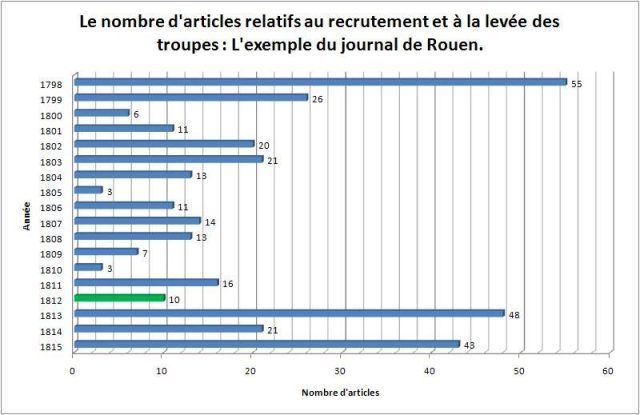

– SEIGAN K., « La propagande pour la conscription, l’armée et la guerre dans le département de la Seine-Inférieure, du Directoire à la fin de l’Empire », dans La plume et le sabre, Hommages offerts à Jean-Paul Bertaud, textes réunis par M. Biard, A. Crépin et B. Gainot, Paris, 2002, pages 271-281.

– WAQUET J., La société civile devant l’insoumission et la désertion à l’époque de la conscription militaire (1798-1814) d’après la correspondance du ministre de l’Intérieur, Paris, bibliothèque de l’École des Chartes, CXXVI, 1968.

– WOLOCH L., « Napoleonic conscription : state power and civil society », Past and Present, n° 111, mai 1986, pages 101-129.

Le refus d’incorporation aux armées et les désertions :

– BERCE Y.-M., « Nostalgie et mutilations : psychoses de conscription », dans Lebrun F. et Dupuy R. (prés.), Les résistances à la Révolution, actes du colloque de Rennes (17-21 septembre 1985), Paris, 1987.

– BERGES L., Résister à la conscription : 1798-1814, le cas des départements aquitains, Paris, 2002.

– FORREST A., Déserteurs et insoumis sous la Révolution et l’Empire, Paris, 1988 (édition antérieure en anglais).

– FORREST A., « Les soulèvements populaires contre le service militaire, 1793-1814 », dans Mouvements populaires et conscience sociale, XVIe-XIXe siècles, actes du colloque de Paris 24-26 mai 1984, recueillis et présentés par J. Nicolas, Paris, 1985, pages 159-166.

– LEGRAND R., « A propos des désertions sous la Révolution et l’Empire », Revue du Nord, XLVI, 1964, pages 19-25.

– LEGRAND R., Le recrutement des armées et les désertions (1791-1815), Abbeville, 1957.

– RABAUT J., L’antimilitarisme en France, 1810-1875, Paris, édition Hachette, 1975.

Les travaux d’analyse et de synthèse sur la campagne de Russie de 1812 :

– CHUQUET A., « Décembre 1812 : le retour de l’Empereur », dans la revue de Paris, 2e article, décembre 1918.

– DENNIEE (baron), Itinéraire de l’Empereur Napoléon pendant la campagne de 1812, Paris, 1842.

– MARGUERON (colonel), La campagne de Russie, Paris, 3 volumes.

– MADELIN L., La catastrophe de Russie, Paris, 1949.

– MUHLSTEIN Anka, Napoléon à Moscou, Paris, édition Odile Jacob, 2007.

– TARLE E., La campagne de Russie, Paris, édition Gallimard, 1950.

– TRAINE J., La campagne de Russie. Napoléon 1812, Paris, 1981.

Les représentations de la Russie et des Russes :

– CORBET Ch., L’opinion française face à l’inconnue russe (1799-1894), Paris, édition Didier, 1967.

– GOUBINA M., La perception réciproque des Français et des Russes dans la littérature, la presse et les archives (1812-1827), mémoire pour le diplôme d’Études Approfondies, sous la direction d’A. Blondy, Université de Paris IV-Sorbonne, 2000.

– HELLER M., Histoire de la Russie et de son Empire, Paris, édition Flammarion, collection Champs, 2000.

– LORTHALARY A., Le mirage russe en France au XVIIIe siècle, Paris, édition Boivin et compagnie, 1948.

– REY M.-P., Le dilemme russe. La Russie et l’Europe occidentale d’Ivan le Terrible à Boris Eltsine, Paris, édition Flammarion, 2002.

– VANDAL A., Napoléon et Alexandre Ier. L’alliance russe sous le Premier Empire, Paris, édition Plon, 1896.

– WALISZEWSKI K., Le règne d’Alexandre Ier, Paris, édition Plon, 1923-1925.

Les acteurs de diffusions de l’information et les censures :

– BERTAUD J.-P., La Presse et le Pouvoir de Louis XIII à Napoléon Ier, Paris, édition Perrin, 2000.

– BESSIERES M., La propagande napoléonienne d’après le Moniteur de 1811, D.E.S., Droit, Toulouse, 1970.

– BOUCHET T. et CARREZ M. (sous la direction), Le verbe et l’exemple. Colporteurs et propagandistes en Europe dans la Révolution française à nos jours. Territoires contemporains. Cahiers de l’I.H.C., n°5, 2000, Dijon, pages 25-59.

– CABANIS A., La presse sous le Consulat et l’Empire, 1799-1814, Paris, 1975.

– CHAILLOU D., Napoléon et l’opéra, La politique sur scène, 1810-1815, Paris, 2004.

– CORBIN A., GEROME N., TARTAKOVSKY D. (sous la direction), Les usages politiques des fêtes aux XIXe-XXe siècles, actes du colloque organisé les 22 et 23 novembre 1990 à Paris, Paris, 1994.

– FEYEL G., La Presse en France des origines à 1944, histoire politique et matérielle, Paris, édition Ellipses, 1999, 108 pages.

– GODECHOT J., « La presse sous le Consulat et l’Empire », dans Histoire générale de la presse française, tome I, Paris, 1969, pages 549-567.

– HOLTMAN R. B., Napoleonic Propaganda, New-York, 1969, première édition en 1950 avec pour titre Le Bâton Rouge.

– KRAKOVITCH O., « La censure théâtrale sous le Premier Empire (1800-1815) », Revue de l’Institut Napoléon, 1992, n°158-159, pages 9-105.

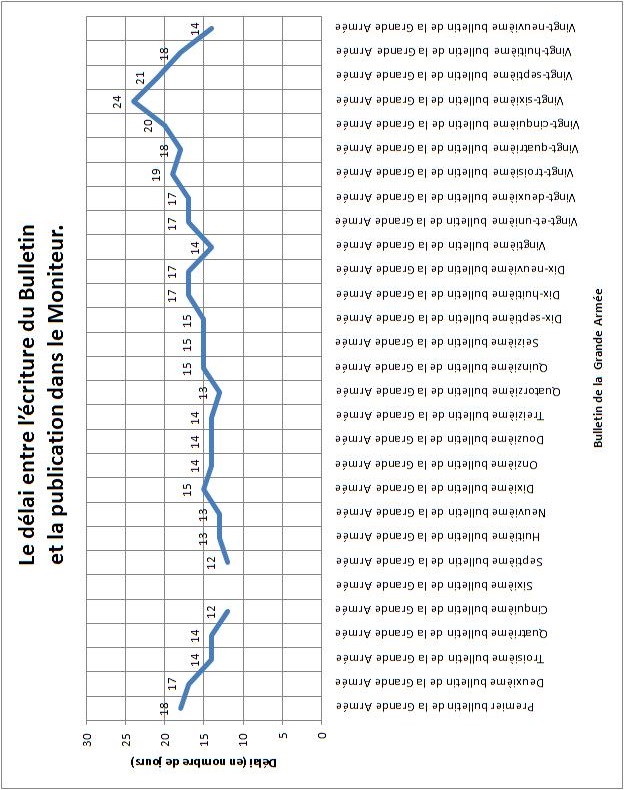

– MATHEWS J., « Napoleon’s Military Bulletins », Journal of Modern History, 1950, volume 20, pages 137-143.

– PETITEAU N., « Maux de guerre et mots de paix dans les campagnes napoléoniennes », dans Sylvie Caucanas, Rémy Cazals, Nicolas Offenstadt (dir.), Paroles de paix en temps de guerre, Actes du colloque de Carcassonne, 21-22 avril 2006, Toulouse, éd. Privat, 2006, p. 107-120.

– WELSCHINGER H., La censure sous le Premier Empire, Paris, édition Charavay, 1882.

L’Histoire de la statistique et des sciences de l’État :

– BOURGET M.-N., Déchiffrer la France, La statistique départementale à l’époque napoléonienne, Paris, éditions des archives contemporaines, 1988.

– CHEVALIER L., « L’histoire et les données psycho-sociales », page 110, Science et théorie de l’opinion publique, Retz, 1981.

– DENIS V., « Surveiller et décrire : l’enquête des préfets sur les migrations périodiques, 1807-1812 », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 47-4, octobre-décembre 2000.

– OZOUF J., « Mesure et démesure : l’étude de l’opinion ». Annales. Économies. Sociétés. Civilisations, n°2, 1966, pages 324-345.

L’Esprit public, l’opinion publique, la mesure de l’opinion et des opinions :

– BAKER K., « L’opinion publique comme invention politique », dans Au tribunal de l’opinion, Essais sur l’imaginaire politique au XVIIIe siècle, Paris, édition Payot, 1990, pages 219-265.

– BAKER K., « Politique et opinion publique sous l’Ancien Régime », Annales ESC, janvier-février 1987.

– BECKER J.-J., « L’opinion », dans Pour une histoire politique, sous la direction de R. Rémond, Paris, 1996 (première édition en 1988), pages 161-183.

– BERCÉ Y.-M., Croquants et nu-pieds, les soulèvements populaires en France du XVIe au XIXe, Paris, édition Gallimard-Julliard, 1974, 240 pages.

– BOURGUET M.-N., « Désordre public, ordre populaire à l’époque napoléonienne », dans Mouvements populaires et conscience sociale. XVIe-XIXe siècles, actes du colloque de Paris 24-26 mai 1984, recueillis et présentés par J. Nicolas, Paris, 1985, pages 696-710.

– BORREY F., L’esprit public chez les prêtres franc-comtois pendant la crise de 1812-1815, 1912 (sur l’attitude du clergé).

– COBB R.-C., La protestation populaire en France, 1789-1820, Paris, Calmann-Lévy, Presses Pocket, 1975 (première édition en anglais en 1970), page 270.

– COLSON B., L’opinion publique face aux guerres napoléoniennes dans le département de la Dyle, 1805-1814, mémoire de licence présenté à l’Université Catholique de Louvain, 1982.

– COLSON B., « L’opinion publique et la conscription », dans Napoléon et le Brabant, Département de la Dyle, Bruxelles, 1983, pages 41-44.

– ENGERRAND L., L’opinion publique dans les provinces Rhénanes et en Belgique, 1789-1815, Paris, 1919.

– FARGE A., Dire et mal dire, l’opinion publique au XVIIIe siècle, Paris, édition Seuil, 1992, 310 pages.

– GANOCHAUD C., L’opinion publique chez Jean-Jacques Rousseau, tome I, thèse pour le Doctorat des Lettres et Sciences Humaines, sous la direction de Jean Stœtzel, 1978.

– GIST N. et PETERSON W., « Rumor and public opinion », American Journal of Sociology, volume LVII, n°2, septembre 1951, pages 159-167.

– GRITTI J., Elle court, elle court, la rumeur, Ottawa, Stanké, 1978, 18 pages.

– GUERARD DE ROUILLY A., De l’esprit public ou de la toute puissance de l’opinion, Paris, deuxième édition de 1821, Ladvocat, 357 pages.

– HEREFORD George, « Public Opinion at Paris during the Russian Campaign », English Historical Review, volume 16, n° 63, 1901, pages 513-516.

– HOLNAN R., « Napoleonic propaganda », New-York, 1969.

– KARILA-COHEN P., « L’États des esprits », L’Administration et l’observation de l’opinion départementale en France sous la monarchie constitutionnelle (1814-1848), thèse de l’Université de Paris I – Panthéon Sorbonne, sous la direction de CORBIN A., 2003.

– KLINEBERG O., Psychologie sociale, Paris, Bibliothèque scientifique internationale, édition Presses Universitaires de France, 1967.

– LABORIE P., « De l’opinion publique à l’imaginaire social », Vingtième siècle, revue d’histoire, n°18, 1988, pages 101-117.

– LEBON G., Psychologie des foules, Paris, édition Félix Alcan, 1905.

– MACKINNON W.-A., Histoire de la civilisation et de l’opinion publique en France, en Angleterre et dans d’autres parties du monde, traduit de l’anglais, Paris, Comptoirs des imprimeurs réunis, 1848, 2 volumes.

– MANIN B., PASQUINO P. et REYNIE D. (sous la direction), « Le concept d’opinion publique », Opinion publique et démocratie, Paris, C.N.R.S., 1990, pages 274-345.

– MILZA P., « Opinion publique et politique extérieure », Colloque de l’École Française de Rome, 1981, pages 663-687.

– NICOLAS J. (prés.), Mouvements populaires et consciences sociales XVIe-XIXe, Actes du Colloque de Paris, 24-26 mai 1984, Paris, édition Maloine, 1985.

– PETITEAU N., Les Français et l’Empire, 1799-1815, Paris, édition Universitaires d’Avignon, 2008.

– PLOUX F., De bouche à oreille, naissance et propagation des rumeurs dans la France du XIXe siècle, Paris, collection Aubier, édition Flammarion, 2003.

– REGNAULT J., « L’Empereur et l’opinion publique. 1813-1814 », Revue historique de l’armée, 15e année, 1957, n°3, pages 29-50.

– REYNIE D., Le triomphe de l’opinion publique. L’espace public français du XVIe au XXe siècle, Paris, édition Odile Jacob, 1998.

– STOETZEL J., La psychologie sociale, Paris, Nouvelle bibliothèque scientifique, édition Flammarion, 1963.